サイト内検索のAIに対する“5つの誤解” ベンダー選びに失敗しないための正しい知識を解説

サイト内検索エンジンに人工知能(AI)を活用すると、人の手による運用が不要になり業務効率が高まるほか、AIならではの検索結果の最適化によって優れた検索UXを実現することができます。そういったメリットがあるにも関わらず、AIに対する理解が不十分な人の中には「AIにはデメリットが多いから手動で運用した方が良い」と誤解している方もいるようです。

よくある誤解として、次の5つが挙げられます。

1.AIは学習期間が必要なので、成果が出るまで時間がかかる

2.AIは学習を続けていくと、いずれ成長が止まってしまう

3.AIは融通が利かないため、EC事業者側で検索結果をコントロールできない

4.検索エンジンベンダーはAIに任せきりで、人によるサポートを行ってくれない

5.AIのロジックはブラックボックスだから、サイト内検索を運用してもノウハウが貯まらない

これらはすべて誤解です。本稿では、サイト内検索エンジンのAIにまつわる5つの誤解について、AI搭載型のサイト内検索エンジン「goo Search Solution」の機能を踏まえて正しい情報をお伝えします。サイト内検索エンジンの新規導入やリプレイスを検討している方は、検索エンジンベンダーの選定で失敗しないために正しい知識を身につけてください。

- 【誤解①】AIの学習期間が必要なので、成果が出るまで時間がかかる

- 【誤解②】AIは学習を続けていくと、いずれ成長が止まってしまう

- 【誤解③】AIは融通が利かないため、EC事業者側で検索結果をコントロールできない

- 【誤解④】検索エンジンベンダーはAIに任せきりで、人によるサポートを行ってくれない

- 【誤解⑤】AIのロジックはブラックボックスだから、サイト内検索を運用してもノウハウが貯まらない

- いち早くAI搭載型サイト内検索エンジンを使うことが競争優位性につながる

【誤解①】AIの学習期間が必要なので、成果が出るまで時間がかかる

【事実】サイト内検索エンジンを実装する際に開発と同時進行でログの学習を行うことで、リリース直後からECサイト個別の「表記ゆれ辞書」を使えるため、早期に成果が出る

AIを活用したサイト内検索エンジンに対する1つ目の誤解は、「AIの学習期間が必要なので、成果が出るまで時間がかかる」というもの。特に、表記ゆれを吸収するために必要な「表記ゆれ辞書」がリリース後すぐには効果を発揮せず、0件ヒット削減の効果が出るまで時間がかかると思っている方もいるようです。しかし、それは誤解です。gSS導入サイトの成功事例も踏まえ、リリース後すぐに成果が出る理由を解説します。

ECサイトで売上を伸ばすには0件ヒット削減のための「表記ゆれ辞書」が必要

ECサイトにサイト内検索エンジンを導入し、売上アップなどの成果を出すには、キーワード検索における「0件ヒット」を削減することが重要になります。0件ヒットとは、キーワード検索の結果に商品が1件も表示されない状態のことです。

0件ヒットが発生する原因の1つは、サイト内検索エンジンが「表記ゆれ」に対応できていないことにあります。表記ゆれとは、同じ商品を探しているにも関わらず検索窓に入力する単語が異なることを指します。例えば、「ゴミ箱」を検索する際に「ごみ箱」「くずかご」「ダストボックス」といった単語が使われるのが表記ゆれです。こうした表記ゆれが発生した際に、サイト内検索エンジンが表記ゆれを吸収できなければ、「ごみ箱」「くずかご」「ダストボックス」で検索しても「ゴミ箱」が表示されず、本来売れるはずだった商品を売り逃してしまうのです。

キーワード検索で発生した表記ゆれを吸収し、検索結果に表示されるべき商品をヒットさせるには「表記ゆれ辞書」を生成することが必要です。

表記ゆれ辞書とは、サイト内検索で発生する表記ゆれのパターンを登録したデータベース(辞書)のこと。例えば、先ほど例に挙げた「ごみ箱」「くずかご」「ダストボックス」という言葉が「ゴミ箱」と同じ意味であることを登録しておけば、どの言葉で検索しても検索結果に商品が表示され、0件ヒットを防ぐことができます。

表記ゆれ辞書の学習を開発と同時進行で行うためリリース直後から成果が出る

表記ゆれ辞書を生成する方法はさまざまですが、gSSではECサイトのログ(検索クエリや検索実行後の行動など)をAIが分析し、「ゴミ箱」「ごみ箱」「くずかご」「ダストボックス」はすべて同じ商品を探していると学習して表記ゆれの辞書を自動で生成します。

表記ゆれ辞書を生成するには、AIがログを学習する期間が必要であることは事実です。しかし、サイト内検索エンジンを実装するための開発期間中にAIの学習を同時進行で行うことで、リリースまでに一定程度の学習が完了するため、リリース直後から表記ゆれ辞書を使うことができます。

そのため、リリース直後から0件ヒット削減し検索結果の改善の成果が早期に期待できるのです。

130万語収録「goo」の表記ゆれ辞書も使用できる

gSS導入ECサイトで個別に生成される表記ゆれ辞書とは別に、gSSでは約130万語を収録した既製の表記ゆれ辞書も提供しています。NTTグループが20年以上運営しているポータルサイト「goo」のログをAIが学習し、膨大なパターンの表記ゆれを蓄積した辞書です。

gooの表記ゆれ辞書は、一般的に使用される用語はほぼ網羅されており、このgSSの表記ゆれ辞書とECサイトで個別に生成される表記ゆれ辞書を併用することで、サイト内検索エンジンのリリース直後から表記ゆれに対応することが可能となり、高い成果を発揮できるのです。

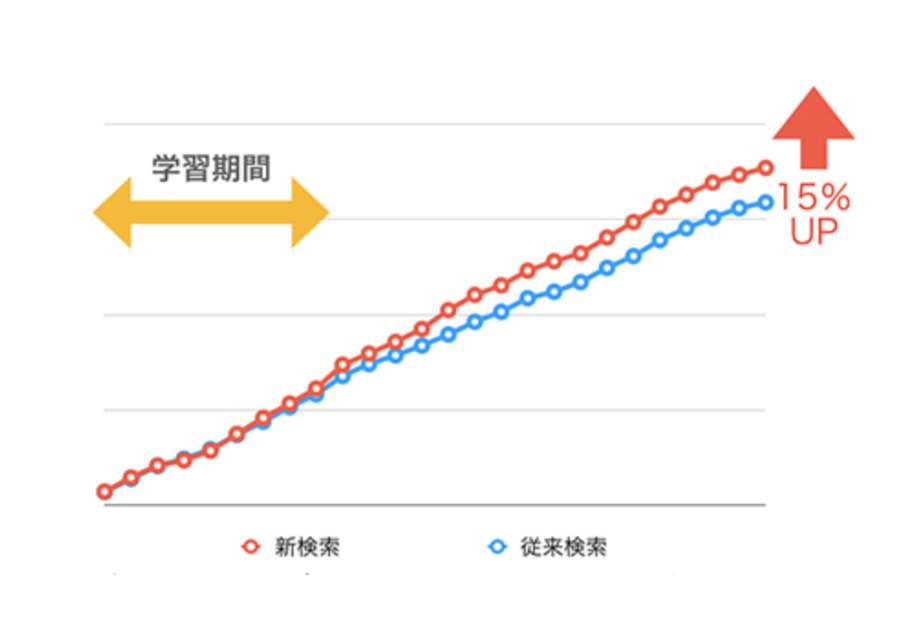

実際、gSS導入直後から0件ヒット削減に成功し、売上増加につながった事例は数多くあります。例えば、PC・家電を中心としたECサイト「NTT-X Store」では、AIの学習期間を含めて約1ヶ月で、サイト内検索経由の売上高が15%増加するという成果が見られました。こうした実績からも、リリース後すぐに成果が出ることを実感していただけるのではないでしょうか。

お気軽にお問合せください

ご要望に合わせたご提案をさせていただきます。

サービスのご説明をご要望の場合もお問い合わせください。

オンラインミーティングにて対応させていただきます。